(通讯员 王菡 王双双 席子坤)10月22日至11月3日,公共管理学院(以下简称“公管院”)举办第十九届教学之星暨未来教育学家初赛。公管院党委副书记陈丽荣、政治学与行政管理系主任付振奇、哲学系副系主任肖根牛、社会学系副教授谭卫华、政治学与行政管理系讲师成程担任评委。

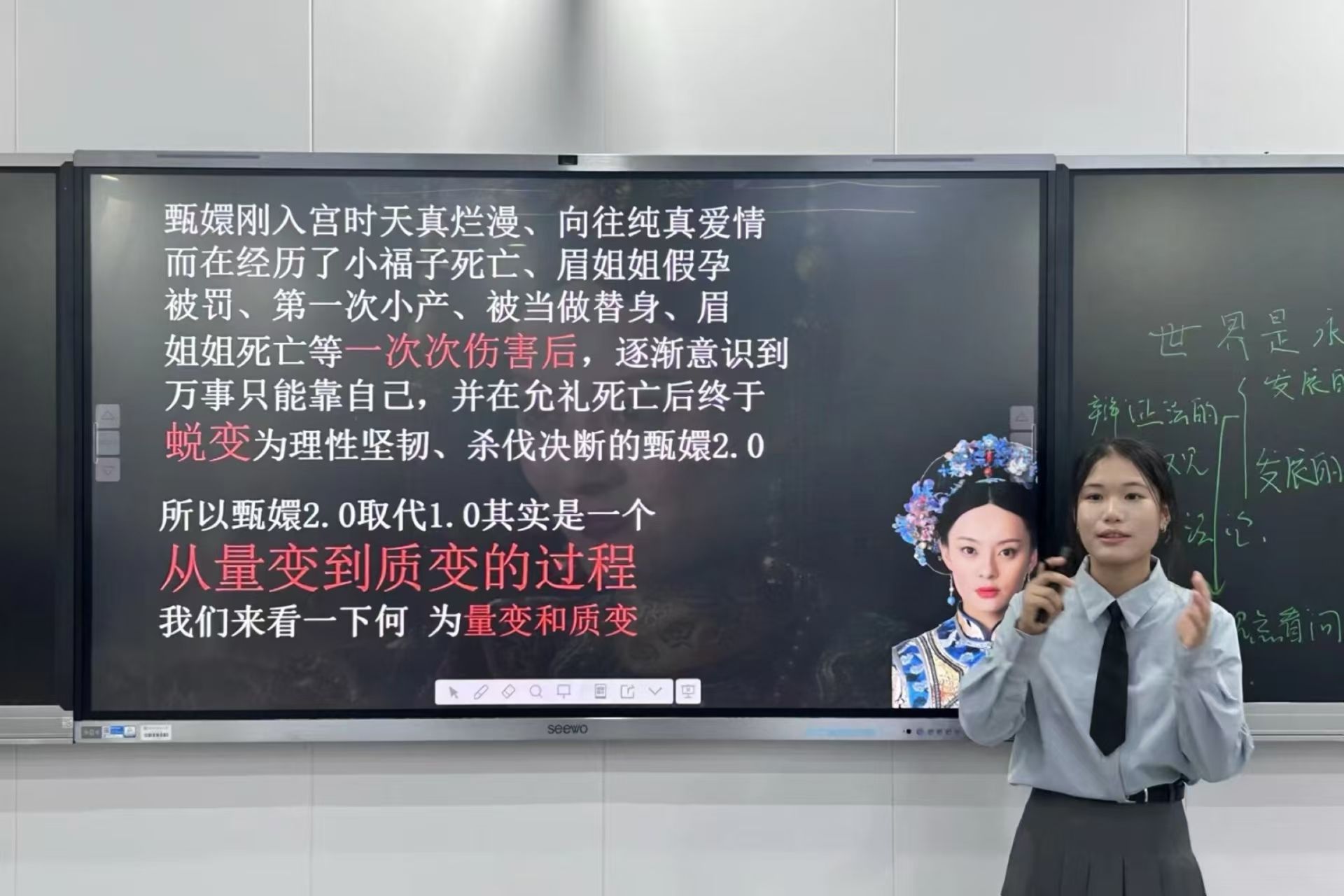

经过三轮比拼选出的9位选手依次进行现场微型课展示环节。此次比赛的选手围绕地理、政治和语文等学科,挑选较为擅长的模块作为授课内容。九名选手大多采用问题导入的教学形式,在授课中将知识与例子相结合,达到既解答问题,又传授知识的效果。如选手崔雅婷在课程伊始提出“让粤港澳紧密相连承办十五运会根源于哪些因素?”,将课程内容与新闻实事结合引发学生对区域协同发展的思考,增强现实感知。选手朱艺菲以《赤壁赋》为授课内容,开篇即以"苏轼如何在逆境中实现精神突围"设问,将文本解读与作者贬谪经历相结合。她通过原文诵读、句段赏析与创作背景分析,梳理"乐—悲—喜"的情感脉络,帮助学生理解苏轼从排遣磨难到潇洒旷达的心境转变,展现出扎实的文本解读能力与人文素养。选手曹龄之以"从工人阶级生存史解码马克思主义的诞生与传播"为主题,以"工业革命后工人为何陷入赤贫"切入,结合史料呈现工人困境,将马克思主义理论与工人运动实践相结合,分析从三大工人运动到巴黎公社的脉络,既展现理论科学性,又揭示其深远影响。选手们注重课堂互动,通过设问、小组讨论等方式调动学生积极性,提升思维参与度。崔雅婷进一步分析交通基础设施、政策协同与文化认同等要素,层层递进,逻辑清晰,展现出扎实的教学功底与课程设计能力。朱艺菲以细腻的情感共鸣为特色,带领学生走进苏轼的内心世界,展现深厚的人文底蕴。曹龄之以宏大的历史视野见长,将马克思主义置于工人运动史中解读,体现出清晰的理论逻辑与现实关怀。

评委们聚焦教材把握分析、学科知识、教学过程与方法、基本素养和能力以及教学特色五大评分项目,对选手表现进行打分。在中场休息时间,五位评委进行集体讨论,力求公正、全面地对所有选手做出评价。

选手展示完毕后,肖根牛对此次比赛进行了点评。他肯定参赛选手们板书、课程导入等方面的表现的同时指出部分同学讲课紧张、与台下互动不足和知识点未讲透等问题。最后,他针对选手们存在的问题提出建议。

点评结束后,评委老师们根据选手们的综合表现,评选出最佳教案奖、最佳PPT奖、最佳板书奖及一、二、三等奖并为获奖选手颁奖,赛后集体合影留念。

至此,第十九届“教学之星”暨未来教育家初赛结束。此次比赛不仅锻炼了选手们的综合能力,帮助同学们积累了教学经验,而且有利于激发同学们的教学兴趣,为培养未来教学人才奠定基础。

一审:盛若水

二审:周涵韵

三审:夏瑞霞